こんにちは、おらプラです。

ボークスのレジンキット「1/100アルカナサイレン」を作ります。

レジンキットはこれが製作2つめという、初心者です。

ボークスのショーケースで見かけて一目惚れしたキットですが、関節が動くという謎仕様(ちゃんと作れれば動かせる利点)なので、かなり苦労した製作になりました。

あこがれ先行なので仕方ないのですが、初心者が挑むキットではなかった・・・(泣)

製作の方針について

まず予備知識として、このレジンキットは関節が仕込まれている可動キットです。

動かせるから良いというわけではなくて、アルカナサイレンの超重量級のボディはキットのひ弱な関節では支えられないのです。

そこで多くの方は、関節を他社製の部品に置き換えて製作されています。私はその工作には自信がないですし、そもそも動かす必要を求めないので、関節を固定化して作ることにしました。

ボークスは現在過去のキットを固定ポーズ化して順次再発売しているのですが、いつ出るかわからないものを待つのもイヤなので・・・

製作準備(パーツ洗浄とか)

パーツが大きすぎて洗浄も大変

パーツのパーティングラインを消したり表面処理を一通りしたあと、パーツ洗浄をしました。

ところが、アルカナサイレンは巨大なパーツが多いので、洗浄液に浸すのも大変でした。

しかし反面、いやがおうにも気分は盛り上がります。

「で、でかい」

と思わずニンマリしちゃいますよ、このキット。

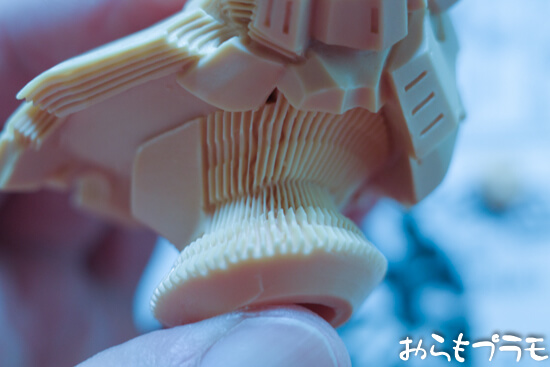

レジンキットじゃないとこんな深いヒダは再現できないよなあ

アルカナサイレンの特徴の一つが、全身の装甲がヒダのように見える(積層構造の装甲板らしい)ことです。

こういう造形を出来るのはレジンキットならではと思います。

軸打ちについて

通常の真鍮線での軸打ち

まずはとくに改修の必要のない部分の軸打ちを先に行いました。

つまり、可動化されていない固定の部分です。

今回は一部磁石による軸打ちも行いましたが、そのあたりは別記事で書いています。

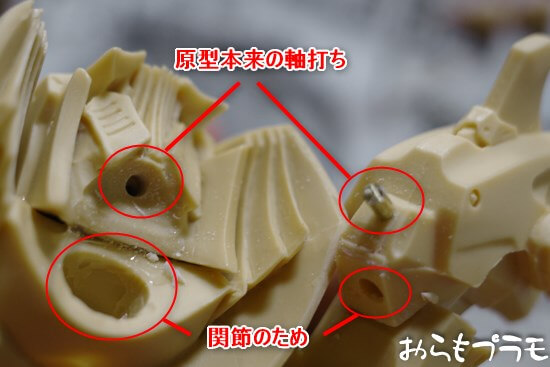

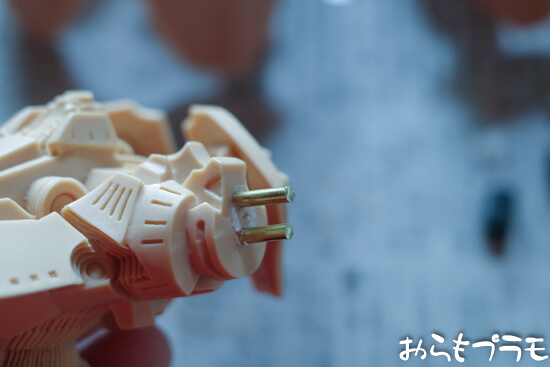

これは足首部分

また、関節が仕込まれている部分でも、よくみると原型の固定方法がそのまま残っている場所もありました。

上の写真、原型にわざわざあとで穴を開けて、ボールジョイントを仕込む仕様なのですが、その隣に、原型の軸打ちをされていたであろうダボが残っているのです。

真鍮線を挿していた形跡も残っているので、こういう箇所も通常の軸打ちが出来ました。

関節を改修して軸打ち

さて、固定化のために改修が必要な関節を工作していきます。

あくまでも私の考えた結果なので、ベストな方法ではないのでご注意ください。もっとうまい方法があるはずです。

関節のボールジョイントを切除してしまう

まず、ボールジョイントのボール部分をニッパーで切除してしまいました。

次に受けの部分をパテで埋めてしまう

次に、ボールジョイントを受ける側の大きな穴(ここにポリキャップを埋めてボールを差し込む構造)を、ポリパテで埋めてしまいます。

これで、オス・メス両方が平らになりました。

あとは真鍮線を入れる通常の軸打ち

そうしたら、あとはピンバイスで穴を開けて通常の軸打ちと同じように真鍮線をぶち込みます。

そして、もう片方には同じくピンバイスで穴を開けます。

通常の軸打ちと違うのは、平面同士を合わせるために、ダボがなく弱いことです。

1本の軸では回転方向への保持力が弱すぎるので、2本打ち込んで回転しないようにしました。

このような加工をしたのは、股関節と肩関節です。

肩には巨大な肩アーマーの重量がかかりますし、股関節はそれらを含めた上半身の重量がすべてかかります。

GKサーフェイサー

ボークス造形村のGKサーフェイサー

今回はボークス造形村のGKサーフェイサーを使います。

このサーフェイサーはレジンキット専用で、レジンキットの製作ではとても評判が良いものです。

今回は筆塗りで全塗装しますが、黒立ち上げっぽく塗装したいので、色は黒を選択しました。

ドバッとスプレー

このサーフェイサーはたっぷりめにスプレーしても、乾燥するときにビシッと締まる感じで、レジンキットの素晴らしいディテールを埋めてしまわないという特徴があります。(ベテランたちの受け売り)

そのために長年愛用されてきているらしいですよ。

かけ過ぎ?

たしかに、ドバっとかけ過ぎたように見えていましたが・・・

ビシッと締まる

乾燥するとモールドが復活する感じでした。

さすが評判通りの実力?

次回は塗装していきます

塗装準備完了

筆塗り塗装なので、パーツはかなり接着固定してしまっても大丈夫でしょう。

私は上の写真の状態まで接着してしまい、塗装に入っていくことにしました。

エアブラシ塗装の場合は、塗り分けやマスキングの関係上、もっとバラバラのほうがいいはずです。

筆塗りはこういうところも利点です。

次回からは実際に筆塗り塗装していきます。