こんにちは、おらプラです。

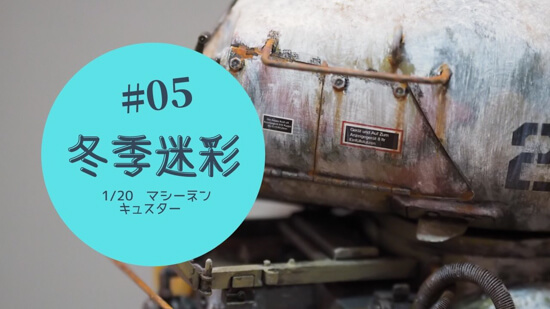

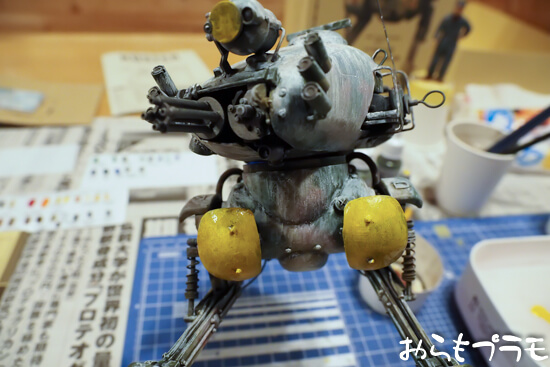

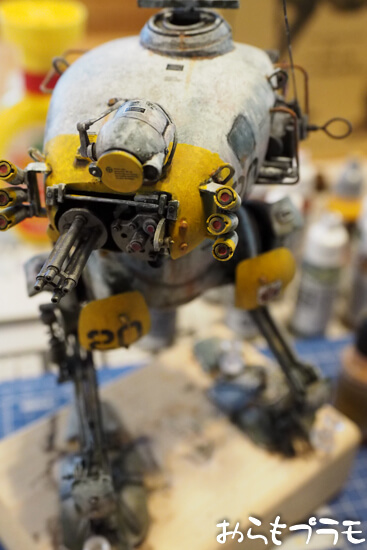

マシーネンクリーガーのキュスターを、ファレホ筆塗り&油絵の具冬季迷彩で製作しています。

前回はファレホ筆塗りで、下地となる迷彩塗装を終えました。

どうせ上から冬季迷彩で隠れるので、適当でいいはずなんですが、私としては良い練習になりますから、利用させてもらいました。

今回は油絵の具の色を使って、冬季迷彩塗装をやってみます。

油絵の具をドッティング以外で使うのは初めてですし、かなり自己流で行きあたりばったりですので、情報を求めている方の参考にはなりません。

使った道具

ヘッドルーペ

筆各種

油絵の具セット

タミヤ・ウェザリングマスター(A、B、C、D)

クレオス・プレミアムトップコート(ツヤ消し)

油絵の具で冬季迷彩(概略)

油絵の具の白

まずは、簡単に冬季迷彩のコンセプトを簡単に説明します。

私はミリタリー物に詳しくないので、正しいかどうかはわかりません。あくまでも今回の製作方針として決めたことです。

冬季迷彩について

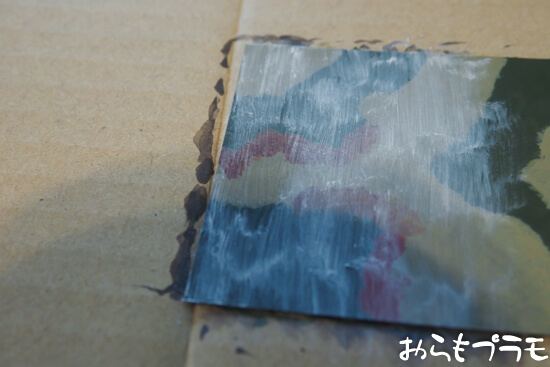

まずはプラ板で練習

冬季迷彩塗装は、工場出荷時にすでに塗られているものではないそうです。

通常の塗装をされた兵器が、冬を迎えた時、現地で応急的に白っぽい塗装を「上からぶっかけて」塗装下そうです。

すぐに落ちてしまう石灰などを使っていたので、雨などでどんどんと剥がれていくものだそうです。

それにしたがって、現在の塗装の上から塗りつぶしてしまうのではなく、ラフに塗ってはあるものの、どんどんと剥がれ落ちていく様子を表現できたらと思いました。

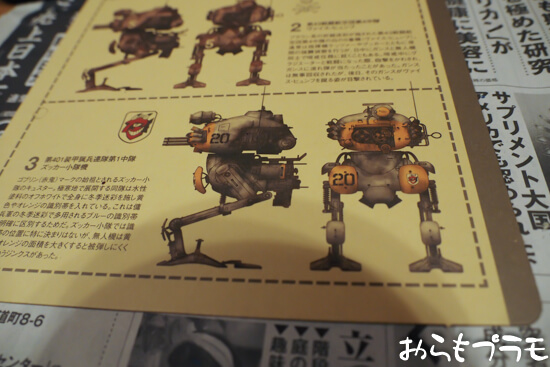

識別帯について

軍隊で所属部隊を識別するもの「識別帯」というものがあります。

今回のキュスターでは、黄色い部分のことです。

部隊識別に使われるということは、これは冬季迷彩の上からも塗られているはずです。

ですから、冬季迷彩の白の上から、さらに黄色に塗ってあります。

塗装サンプルシートでもそうなっていますので、大きな間違いではないかと思っています。

事前準備

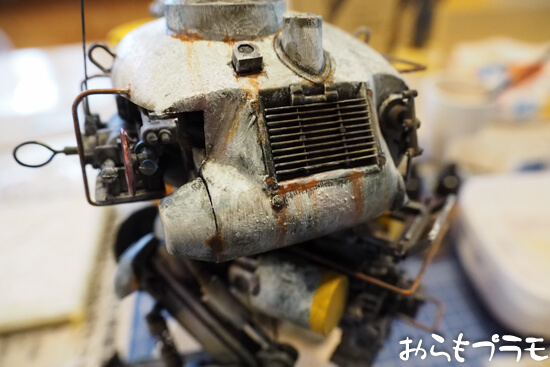

赤茶けた色を追加

冬季迷彩に入る前に、先達の方々の作例を見て考えたことがありました。

緑と茶色の迷彩塗装の上に、そのまま白を塗っていくと、どうもそんな感じにはならない。

何か違う色が混ざっているような気がして、思いきって赤茶けた色を部分的に追加しておきました。

迷彩塗装としてはいかがなものかと思いますが、あくまでも隠す前提で、隠し味のような効果が出ればと思ったのです。

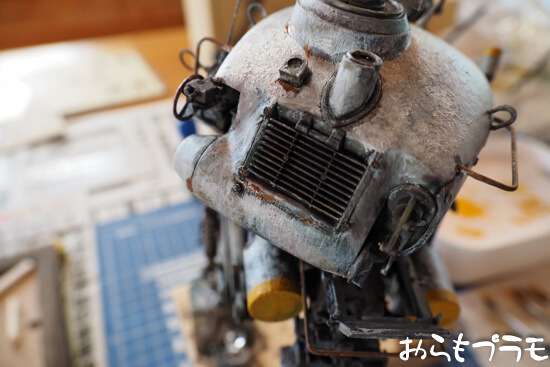

油絵の具を塗っていきます

油絵の具を薄めずにそのまま

油絵の具はラフな塗装ということを頭において、古くなった筆で擦り付けるように塗ってみました。

やるしかない!

「やってしまった・・・」

一筆目でそう思いましたが、こうなったらやるしか無いんです。

側面は重力を意識して上から下へ、上面は叩きつけるように。

上面

側面

濃くなってしまうと取り返しが付かないので、薄目を意識してみました。

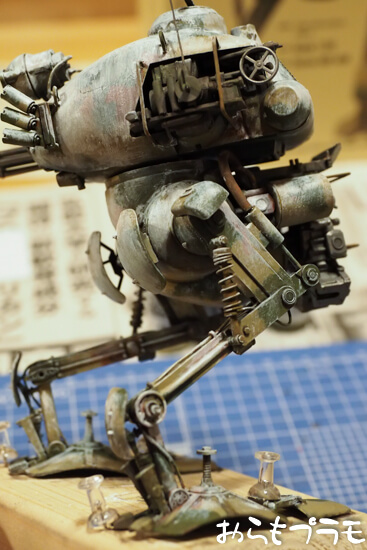

冬季迷彩に見えるのか?

下面はほとんど塗らず

おそらく、冬季迷彩は「見えるところを重点的に」塗られているはずです。

そこで、下面などはほとんど塗りませんでした。

下半身は剥がれ落ちそう

また、脚部などの可動部分や、地面に近いところは、汚れてすぐに剥がれていそうです。

なので、かなり薄めに塗ることにします。

上空からは隠したいよね

1回目塗り終わりました

濃い薄いのメリハリが大切とアドバイスされていました

冬季迷彩2回目重ね塗り

少し乾いてから2回めへ

油絵の具は乾くまで時間がかかります。

塗った厚みによって違うらしく、次の日とかではまだまだ生乾きです。(場合によっては1週間とかかかるみたい)

でも、待っていられないので、翌日には上から重ねていきました。

乾燥が遅いのには良い面もあって、塗りすぎたところは布などで拭き取れば落とせるので、その点は気楽でした。

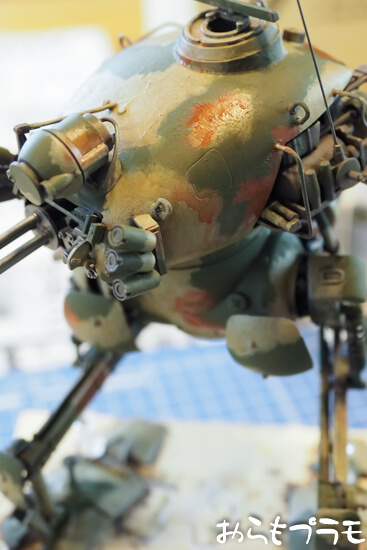

かなり白くなりました

私の目指す方向としては、上半身はかなり濃く白にして、下半身は薄めに仕上げたいと思っていました。

冬季迷彩にサビ系の茶色が映えるのを作例で見ていたので、そういうのを目指してみました。

こんな感じですかね?

下地の迷彩塗装の色が隠れてしまわないようにしたつもりですが、他人の目から見てどう見えるのでしょうか?

私としてはなかなか狙い通りですが、傍から見たら汚いだけの白塗装かも・・・(笑)

識別帯の塗装

マーキングや識別帯はコレのイメージ

次は、塗装サンプルを参考に、黄色で識別帯を塗っていきます。

識別帯も現地塗装のはずですから、ある程度ラフに

冬季迷彩を現地でやるということは、その上からの識別帯も現地でやるということです。

そのため、キレイに塗りつぶすのではなくて、ラフに仕上げるつもりです。

私が考えたわけじゃないけど、かっこいい

まずは狭いところで黄色塗装の具合を見て、それから一番大きなところを塗っていきました。

このあたりまでかな?

サンプルを参考に、

「だいたいこのあたりまでかな?」

というところに線を引いて、それから内側を塗っていきました。

当然フリーハンドです

内側を塗りつぶす

この黄色は、最初オレンジイエローを塗っていましたが、明るすぎる感じだったので、途中からイエローオーカーに変更しました。

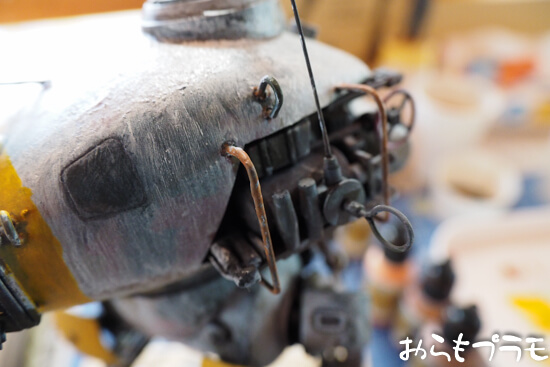

ウェザリングカラーでスミ入れ

マルチグレー

買ってから使っていなかった、ウェザリングカラーのマルチグレー。

冬季迷彩の白の上なら、これくらいがいい感じかも。

スミ入れ(ピンウォッシュ)

ハッチの部分や上部レーダーなど、スミ入れをしていきました。

黒やブラウンよりも穏やかな感じになるので、白地にはちょうどよかったと思っています。

ハッチの色をおとしてみた

ちょっと思いたって、ハッチの色を綿棒で落としてみました。

油絵の具はまだまだ乾燥していないので、擦ると簡単に落とすことが出来ます。

「ハッチはよく触っているはずだから・・・」

とアクセントになればと思いました。

ファレホでサビ塗装「冬季迷彩にはサビが似合う」

サビを塗っていきます

「冬季迷彩の白には、サビの茶色がよく似合うなあ」

今回冬季迷彩をやってみたくなった動機の1つです。

ファレホでのサビ塗装は、私の中での定番の色が決まっていて、

「ラスト、ライトラスト、オレンジラスト、ブラック」

の4色を適当に塗っていくだけで、サビっぽくなると思っています。

サビそうなところに置いていく

素敵なサビ

ハッチもね

「こういうふうにサビさせよう」

というセンスはないのですが、どんどん色を重ねていけば、いつかは自然なサビに見えてくると思っています。(本当か?)

今回はファレホで水垂れも描きました

サビを描いたら、いつもはウェザリングマスターで水の流れた跡を付けていきます。

でも今回は油絵の具が乾いていないので、ファレホをドライブラシの要領でこすりつけて描き込んでいきました。(ウェザリングマスターのスポンジ筆だと油絵の具を拭き取ってしまう)

時間を待てる人なら、待ったほうがいいと思います。

うひょーいい感じじゃないですか!

流れろ流れろ!

白にサビは本当にグッと来ますね。

デカールを貼りました

マシーネンはデカール素敵です

次に、付属のデカールを貼っていきます。

説明書に指示してあるとおりに、過不足なく貼りました。

センスない人間はそれが一番。

いいねえ

ここでワンポイントに赤を塗装してみた

そういえば、ここで赤色(ダークレッド)をワンポイントに塗装してみました。

スモークディスチャージャーの中身だけ。

ここで一度つや消しコート

デカールを貼り終わったところで、一度プレミアムつや消しコートをしました。

デカールだけが新しくて浮いてるので、上から汚していくためです。

デカールは剥がれたり境界が目立つと駄目ですから。

ウェザリング(デカールをなじませる)

デカールだけが新品なのはおかしい

デカールをこの段階で貼ることがもしかして間違ってるのかもしれませんが、デカールがこのままでは冬季迷彩の上で浮いています。

そこで、なじませていきました。

サビを上に流したり、ドッティングしたり

サビの水跡をデカールの上に足したり、油絵の具でドッティングして白く汚したりしました。

冬季迷彩と同じ油絵の具ですので、自然な感じになったんではと思っています。

エンジンには青みを足す

ついでに、エンジン部には青色の油絵の具でドッティングを行いました。

機械部分に青色を足すと、いい感じになって私は好きです。

金属感が増すような気がしています。

仕上げにウェザリングマスター

排気筒のスス

最後にウェザリングマスターでいつもの仕上げです。

もう十分にウェザリングしているので、あまり汚くならないように、排気筒にススをこすりつけたり、可動部分の脚にシルバーを付けておきました。

エッジなどにシルバー

次回はフィギュアの塗装です

以上、油絵の具を使っての冬季迷彩塗装でした。

ミリタリーモデラーさんとか、マシーネンのモデラーさんは、かなりの上級者が多いです。

その方たちにとっては当たり前過ぎるのか、私のような初級者に参考になる情報が少なかったので、じつは困っていました。

油絵の具で冬季迷彩する方法とか、塗装順序とかのノウハウが未知の世界でした。

作例の写真に憧れて、少しでもそれに近づけたいと頑張ってみましたが・・・。

自分としてはかなり満足で達成感あるんですが、きっとお粗末なんだろうなと思っています。

でも、自分が楽しければそれでいいのサ・・・。

次回は、付属のフィギュアを塗装します。

私はフィギュアの塗装は楽しいので好き。ヘタでなかなか人の顔にならないけど、それでも好きです。

どうぞお付き合いください。