こんにちは、おらプラです。

マシーネンクリーガーのグローサーフント・アルタイルを自由気ままに楽しんでいます。

前回おおまかな組み立てが終わったところですから、今回は少しだけ、私にも出来る簡単なディテールアップ工作をしてみます。

計画性はなくて、ジャンクパーツなどをみて思いついたものをやっているだけですので、統一性はないですが、自分的には満足出来たほうかもしれません。

ハッチのプチ改造

背中のハッチは開けた状態でも作れます

アルタイルの背中には大きなハッチがあるのですが、それは開放状態でも作る事ができます。

ただ、キットのままですとフタをただ開けて接着するだけですので、アーム的なものを足したくなりました。

ジャンクパーツ

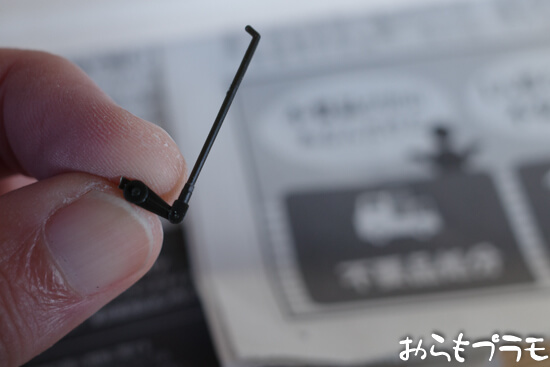

そこで、ジャンクパーツの箱から探したところ、上のようなパーツを見つけました。

過去に作ったプラモを思い出してみると、戦車かマシーネンの何かだと思います。

まさにアーム状のなにかなので、長さをカットするだけで使えそうです。

エッチングパーツを探す

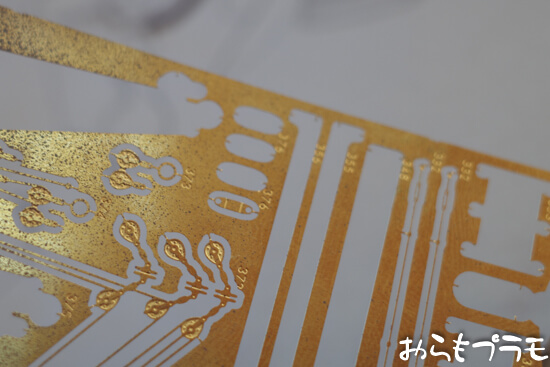

あと、アームの受けとしてなにかいいものがないかと探し、長門のエッチングパーツの残りから見つけました。

こんな感じ

本当は2個セットでパーツがあればよかったんですが、1個しか無かったんですよね。

なんか弱そうなアームになってしまいました。両側付けたかったのが本音です。

胴体パイピング

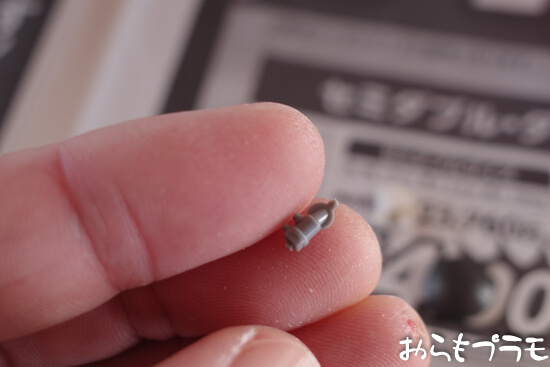

これもジャンクパーツ(戦車系?)

次は胴体にパイピングをやってみます。

パイピングっていうのは、コードや針金を這わせて、実物の電気配線やパイプを模してみることです。

ガンダムのようなハイテク兵器には合わないような改造ですが、マシーネンには雰囲気が合うので、定番でやっている人が多いみたいです。やってみます。

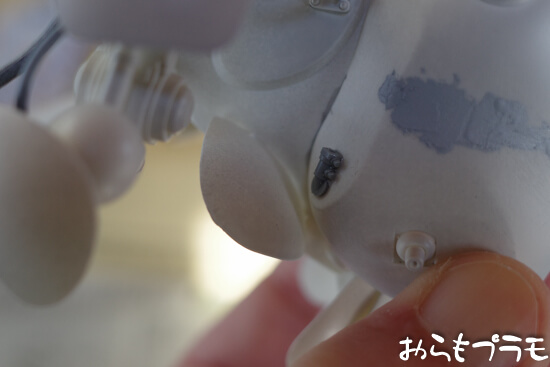

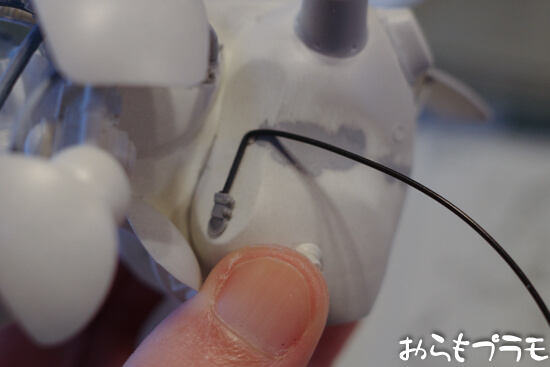

パイピングのスタートとして接着

パイピングは「どこからどこへ、どこを通って」付けるのかおおまかに決めてから作業に入ったほうが良さそう。

私はジャンクパーツからそれっぽいなにかのパーツを見つけてきて、スタートとしてくっつけました。

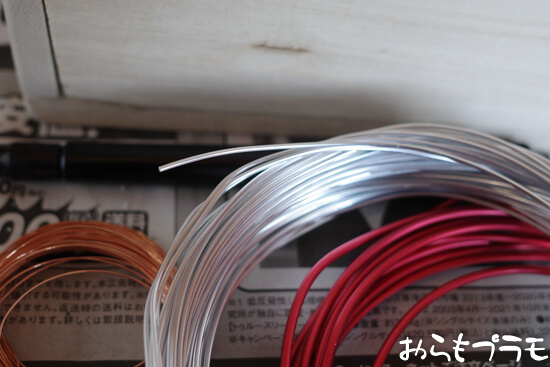

ビニールコード

それから、ビニールコード(配線に使う銅線入りのあれ。機械を捨てるときに切って取っておいてます)を瞬着で付けながら、ルートを固定していきます。銅線入りなので、自由に曲げて形を付けることが出来るので簡単です。

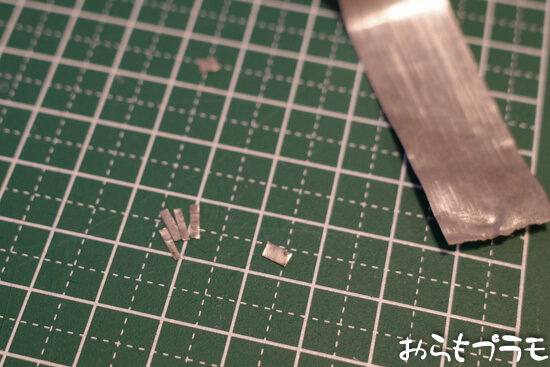

鉛のシート

次に、鉛のシート(釣具屋などで売ってるおもり。ハサミで切れるし自由に曲げられる)を準備して、留め金のようなものを作ります。

といっても、適当な大きさに切った板を作っておいて・・・

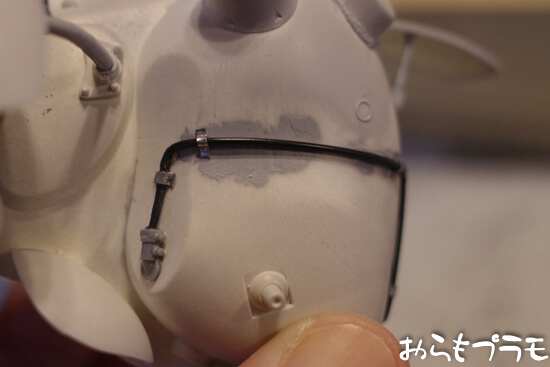

ビニールコードに押し当てて

ビニールコードの要所要所に押し付けて接着していくだけです。

ペンチ等で押し付けるといい

ラジオペンチなどでギュッと押し付けると、ビニールコードにそってピッタリ曲がるので、それでOKです。

あとは瞬着で固定して次に移ります。

こんなかんじですかね?

ビニールコードが曲がっているところの両側に付けるのが常識的だと思います。

「ああ、こんなのありそう」じゃないですか?

初挑戦で不安でしたが、なかなか満足していまして、調子に乗った私はバーニアにもパイピングをすることにしました。

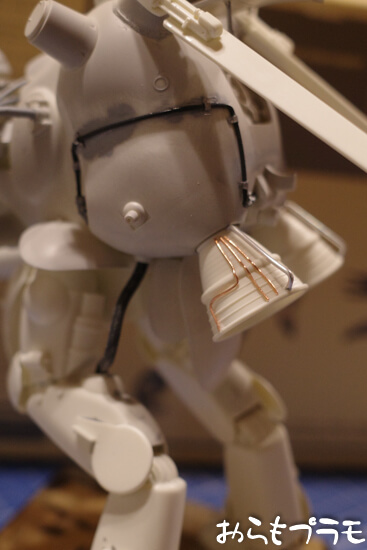

バーニアのパイピング

アルミ線とエナメル線

100均で見つけて在庫してあるアルミ線とエナメル線を使ってみます。

「ロケット バーニア」で検索してもらうと出てきますが、バーニアってただのすり鉢状ではなくて、冷却液とかが循環するようにパイプが走っているものらしいんです。

そこで、それを再現(形状などは適当ですが)してカッコよくしてみようということです。

まずはアルミ線で

まずはアルミ線を使ってこんなパイプを付けてみました。

アルミ線は軟らかい印象ですが、1mmくらいの太さになると案外自由には曲げられず、複雑な曲げ方には出来ませんでした。

細いものはエナメル線で

そこで、細いエナメル線を付けてみることにしたのですが、凹凸に沿って曲げられるので、なんとなくそれっぽいと思いました。

増やして

曲げたものも付けてみたり

もっとビシッと曲げたり、長さや間隔を揃えたりすればいいのでしょうが、そういうところに気が回らないのは性格ですね。

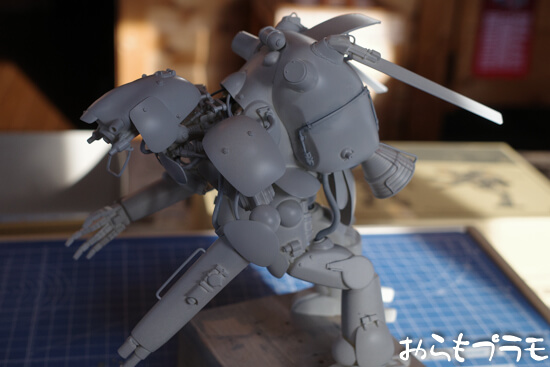

パイピングでこうなりました

2つのパイピングで背中から見るとこんな姿になりました。

反省点がありまして、パイピングの端が凸部にただ突き当たっているだけの、いわゆる「いも付け」みたいになっています。(写真ではわかりにくくてすみません)

太いプラ棒を付けたりして工夫すればよかったなと、後で思いました。

腕にこんなものも付けてみました

溶接跡

溶接跡も今回やってみたディテールアップ工作の1つです。

これは事前に別記事にしてありますので、興味のある方はそちらを見てくださればと思います。

パテじゃなく伸ばしランナーでやる方法を紹介しています。

サーフェイサースプレーしてみました

いろいろやったあと、

「実際どのように見えるんだろう?」

と思いましたので、軽くサーフェイサーをスプレーしてみました。

金属パーツも使っていますし。

サーフェイサーで色が統一されると、不自然ではないように見えたので、これで良しとしました。

鋳造表現

鋳造表現は胡粉ジェッソ

鋳造表現は私はいつも胡粉ジェッソを使います。

溶きパテより手軽に使えて、匂いもしないし水で筆を洗えるし、超お気に入りです。

塗りたくるだけ

古い筆で適当に塗りつけていきます。

バーニアとか背中の板状のパーツ(スタビライザー?)などは鋳物じゃないだろうってことで塗っていませんが、それ以外はほとんど塗りました。

適度な凹凸が付くので、鋳造表現として使えます。

乾くとこんな感じ

日本画で下地に使われるものらしいのですが、上から塗るのがラッカー塗料でも溶けません。

比較的なめらかにしたり、激しくゴツゴツさせたり、自由に調整できるのでオススメの素材ですよ。

次回は

これで組み立てと工作は終了で、あとはファレホでの筆塗り塗装を楽しでいきます。

色はこの時点でまだ未定でした。

その結果、ひどいことになって、じつは結局やり直すことになりました。

次回は1回目の塗装、つまり、失敗した様子を書いていきます。なかったことにしてもいいのでしょが、やり直しも楽しみというか歴史のひとつってね。