こんにちは、おらプラです。

ハセガワ1/72ブルーインパルスT-4を、ファレホ筆塗り塗装で作っています。

はじめての飛行機プラモ製作なのでミスも失敗も多いです。

前回は開封を行いました。

これから製作に入りますが、まずはコクピットを作っていきます。

使った道具

タミヤ・薄刃ニッパー

タミヤ・デザインナイフ

タミヤ・デカールピンセット

ヘッドルーペ

神ヤス

筆各種

水性塗料ファレホ(使用色については後述します)

自作ウォーターパレット

ガイア・マルチプライマー

綿棒

飛行機プラモはコクピットから

飛行機プラモはコクピットからが定番

飛行機プラモは、ほとんどのキットで共通する構造があって、それは、

「コクピットを先に作って、それをボディの左右パーツでサンドする」

というものです。

組立てて塗装してデカール貼って・・・と全体を作業工程ごとに進めていくのではなくて、コクピットの組立て・塗装・デカール貼り・・・と進めてから、ボディの組立て・塗装・・・と進んでいくのです。

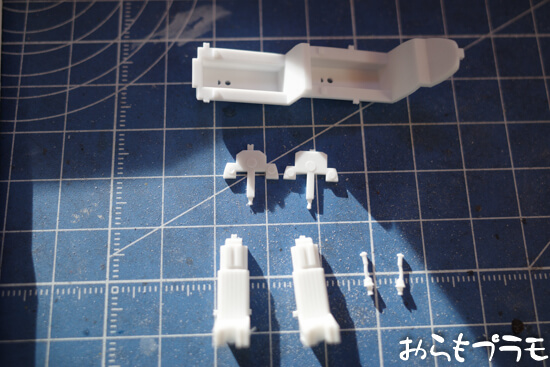

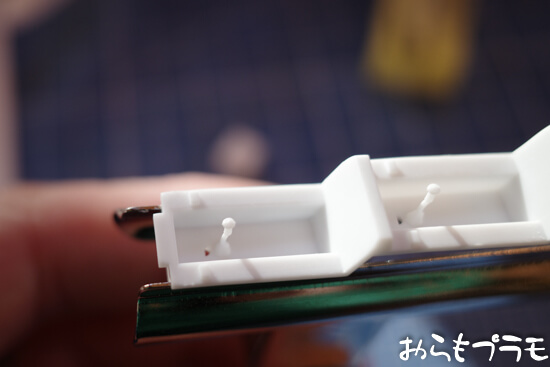

けっこうバリが出てる?

パーツを切り出していくと、いくつかのパーツに大きくバリが出ていました。

タミヤやバンダイなどのキットではバリなんて見たことなかったので、ちょっと驚きました。

2つのメーカーが飛び抜けて素晴らしいのか、それともハセガワさんも普通はこんなことはなくて、古いキットだからバリがあるのか、製作歴の短い私にはわかりません。

いずれにしろ、デザインナイフでバリを取ってヤスリがけして、パーツをきれいにしながら作業していきます。

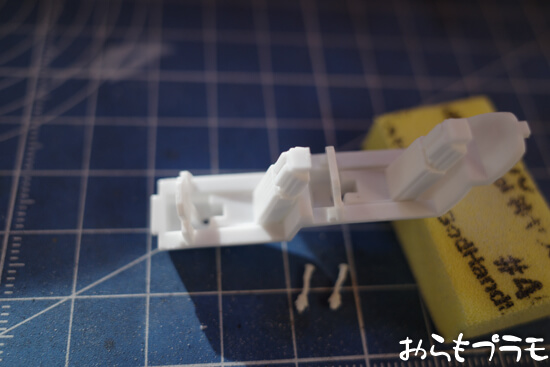

仮組みしてみた

計器類やシートを仮組みして、作業工程を確認します。

シートは別に塗装したほうが塗り分けが簡単そうですし、計器類はデカールまで貼ってから最後に接着するべきでしょう。

操縦桿は先に接着していいでしょう

塗装準備

パーツ構成はとてもシンプルなので、塗装に苦労するところはなさそうです。

グレーで塗装

機内色というのはよくわかりませんので、手元にあったニュートラルグレーを機内色としました。

ボディーパーツの機内も塗装しておきます

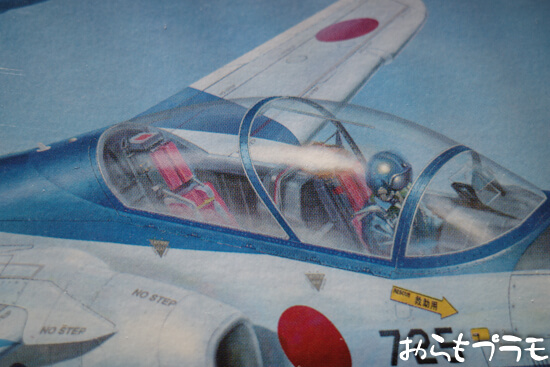

飛行機はキャノピーが透明で操縦席が丸見えになりますが、当然見えそうなところは先に塗装しておかなければいけません。

「ここまでは見えそうだな・・・」

と確認しながらやらないと、いざ組立ててからミスに気づくとあとで面倒です。

完成後に光を透かすと、グレーに塗ったところと塗っていないところで差があったので、もしかすると全体をグレーで塗るほうがいいのかもしれませんね。サーフェイサーを使わないし、塗装も薄めな飛行機プラモならではのポイントなのかも。

コクピット内部も同じ色で

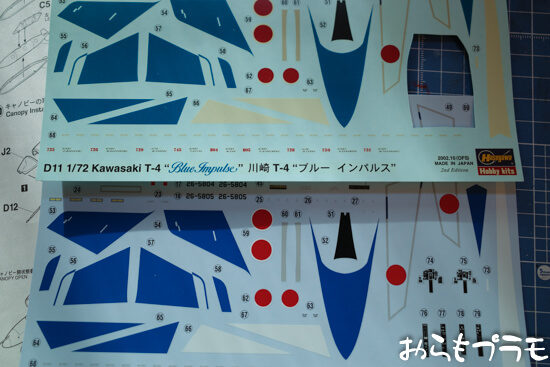

デカールがボロボロだ~

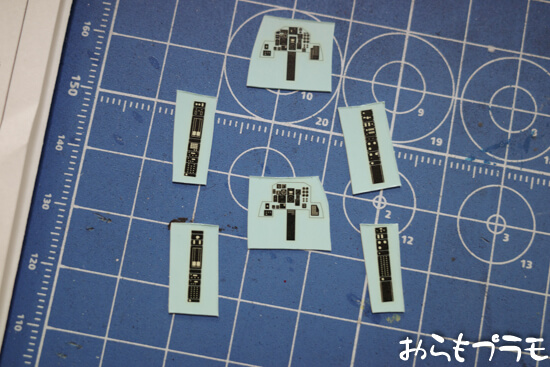

デカールで計器類を表現しています

ここで、塗装したコクピットに計器類のデカールを貼ることにします。

あとでやるのは面倒(ほぼ不可能)ですから。

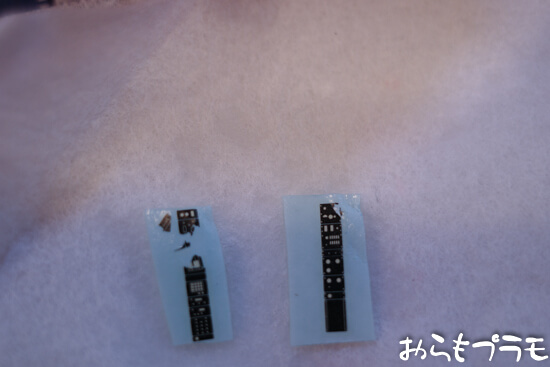

デカールがボロボロと分解していく!

ところが、なんと水につけたデカールが、ボロボロと崩れて分解されていくではありませんか。

「え? 触ってもいないのに!」

1枚崩れただけでも予備はないのでアウトですが、他のデカールも同じように崩れていってしまいました。

(⬇デカール崩壊と対策については、詳細はこちらの記事でまとめてあります)

結局キットを買い直しました

話には聴いたことがありましたが、これがいわゆる、

「古いデカールは使えない場合がある」

ということなのでしょうか。

結局、新しくキットを買い直すのが一番手っ取り早く、安上がりでした。

比較して初めて気づく。こんなに違うのか!

新しいキットのデカールを比べると、あきらかに色からして違うではありませんか。

古いものは、全体的に黄ばんでいます。

初めての経験でしたが、

「このままデカールが貼れていたら、逆に色味がおかしく仕上がってた」

と思うと、ラッキーだったとも言えますね。

新しいデカールは普通に貼れました

新しいキットのデカールは、当然ですがすんなりいつもどおり貼れました。

これでわかるのは、「古いキット=古いデカールではない」ということですね。

昔から売られ続けているキットを買うときは、ちゃんと新し目のデカールが入っているか確認したいなと思いました。箱の中身見れない場合も多いですけどね。

このキットは知人の積みプラをもらったものですが、いったいいつから積んであったのか・・・(苦笑)

シートベルトとシートの小改造

今回教科書にしているゼロから始める飛行機モデルの製作術総ざらい(1) を読むと、

「シートベルトを作っただけでもぐっといい感じになりますよ」

と書いてあったので、ちょっと工作してみました。

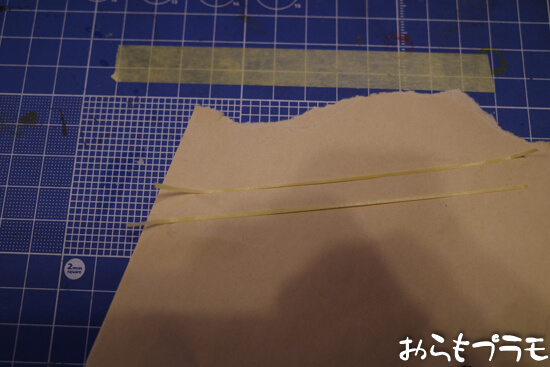

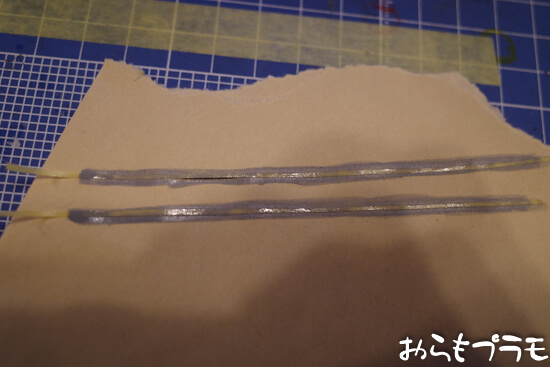

マスキングテープを細く切って

塗装するだけ

飛行機のシートベルトなんて形も知らないので、教科書に書いてあるものをそのまま作りました。

たしかにいい感じ!

また、ついでにもう一つ加工してみることにしました。

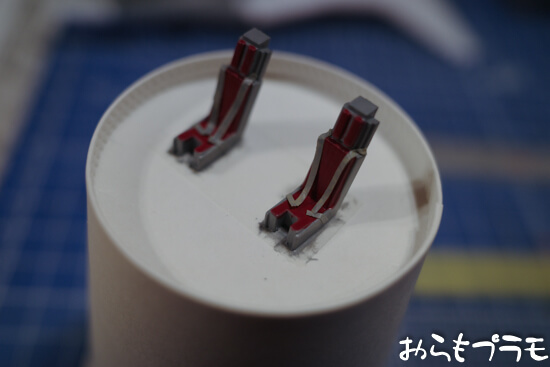

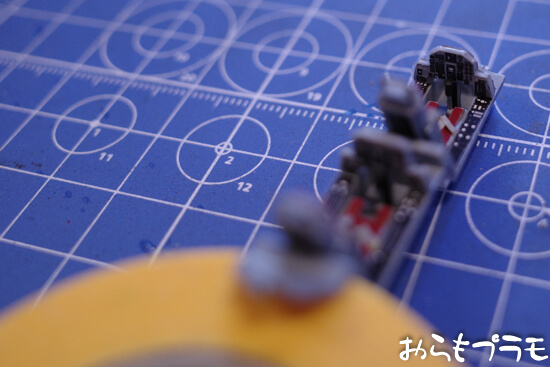

こういうときに便利なWAVEさんの真鍮線

何種類か買いだめしてあるWAVEさんの真鍮線で操縦席の上についている「何か」を作ります。

適当に曲げて

こんな感じ

「何か」はわかりませんが、なんかこういうのが操縦席に付いているイメージないですか?

後で調べると、操縦席が脱出(射出)するときに、キャノピーをはじくバンパーみたいな役割のようですよ。

色を塗りました

詳しい人には笑われそうですが、いいんです。どうせ自分しか見ないし、付いている方がディティール感がありますし(ガンプラ的発想)。

ちなみにあとでキャノピー付けるときに、後部席のものはぶつかって邪魔になったので取り外すことになりましたけどね(笑)

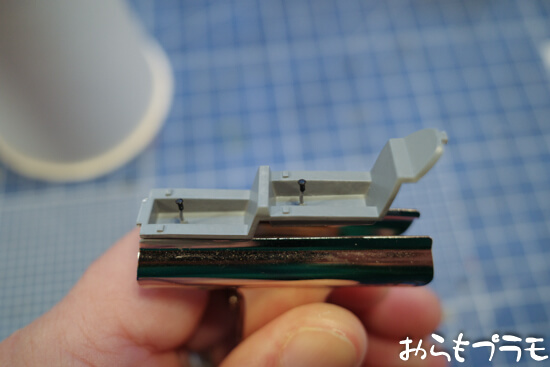

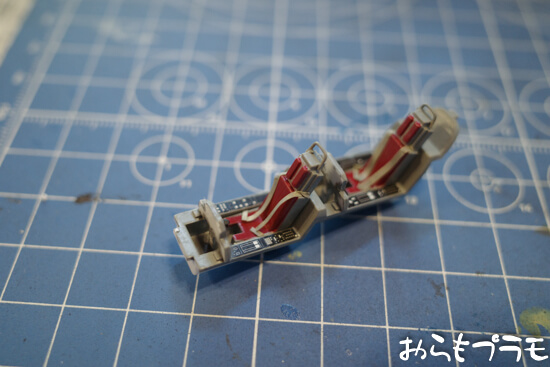

コクピット完成!

これでコックピットが完成しました。

完成後にキャノピーから操縦席をのぞき込んだときに、とても格好良さそうです。

デカールがいい仕事してますね。

飛行機いいかも。

尻もち防止工作

機首の部分におもりを仕込む

飛行機のプラモでは定番のことで、機首におもりを仕込むということがあります。

これは、完成モデルを置いたときに、後ろのほうが重くて尻もちを付いてしまうからだそうです。

それが必要じゃないキットもあるそうですが、私のような初級者は一応やっていくと安心ですね。

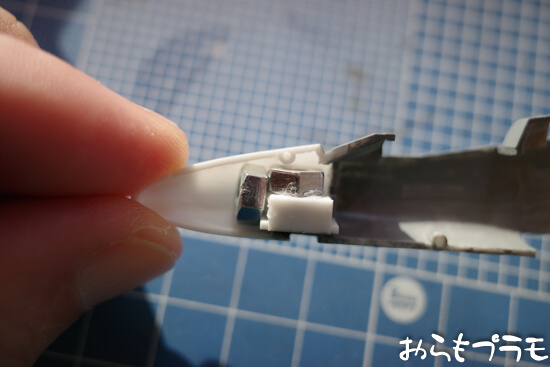

おもりは何でもいいのですが、今回はナットを入れてみました。

瞬間接着剤でくっつけただけです。

コクピットを挟み込む

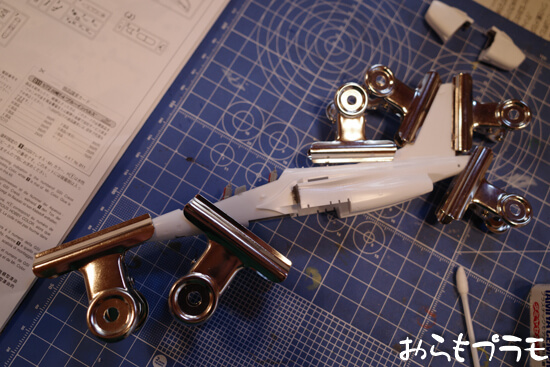

ボディーで挟み込んで接着!

コクピットが完成したら、左右のボディパーツで挟み込んで接着します。

この時点で、もうコクピットの作業はすべて終わらせておくべきですね。おっしゃる意味がよーくわかりました。

次回は

デカール貼りは難しかった

操縦席のデカール貼りは、失敗したなあと思うことがあります。

それは、デカールの余白の透明な部分を、先にカットしてから貼ればよかったということです。

貼る場所とデカールがピッタリなので、余白がはみ出してしまうのです。

あとで乾いてからデザインナイフでカットしましたが、先にやるのがセオリーでしょう。

ひろーい場所にしかデカール貼ったことない、初級者あるあるです。

これから飛行機モデルを作る人、同じ失敗しないようにしてくださいね。

さて、次回は本体の残りを組立てていきます。

私はそこで、飛行機モデルの難しさを嫌というほど味わうのでした。